最新の研究

- 2025.08.05

- 山口・黒木研究室

水電解反応用金属硫化物型電極触媒の設計指針の確立

地球温暖化やエネルギー資源の枯渇といった深刻な課題に直面する現代社会において、再生可能エネルギーを利用した水素製造技術は、脱炭素社会の実現に向けたキーテクノロジーとして注目されています。特に、再生可能エネルギーを用いた風力発電や太陽光発電によって得られた電力による水の電気分解(水電解)で高いエネルギー密度を有する水素を製造し、貯蔵・輸送を経て燃料電池や水素タービンの燃料として活用するエネルギー変換のシナリオが提案されています。この水電解技術は、地球上に豊富に存在する水を原料とし、二酸化炭素を排出しない点から、環境負荷の低い持続可能な水素製造法として近年急速に関心を集めています。

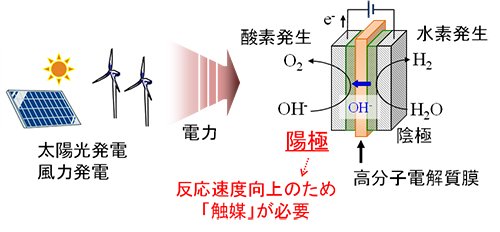

水電解においては、陰極での水素発生反応に比べて、陽極での酸素発生反応(OER: Oxygen Evolution Reaction)が高い過電圧を必要とし、反応全体の律速段階となっています。この反応の促進には高活性な触媒の導入が不可欠であり、特にOER用触媒の開発は長年にわたり重要な研究課題とされてきました。従来、高価な貴金属であるルテニウムやイリジウムが高い触媒活性を示すことが知られていましたが、資源的・経済的制約が実用化の障壁となっていました。一方、OH−イオンを伝導させるアニオン交換膜を電解質に用いたアニオン交換膜型水電解[1](Fig.1)は、塩基性環境下で動作するため、鉄、ニッケル、コバルトなどの安価な金属を触媒材料として利用可能であり、レアメタル依存からの脱却によるコスト削減が期待されています。

|

|

| Fig. 1. | 再生可能エネルギーを用いたアニオン交換膜型水電解の概略 |

これまで、鉄やニッケルなどを用いた金属酸化物触媒の研究が盛んに行われており、金属酸化物の触媒活性の指標として結合長などの構造因子[2-4]や材料の電子軌道エネルギーなどの電子的因子[5]が知られています。一方、金属と硫黄が結びついた金属硫化物に関しては、酸化物を凌駕する触媒活性が報告されているにもかかわらず、活性の決定因子に関する体系的な理解は乏しく、設計指針の確立には至っていませんでした。活性の指標を明らかにし、それに基づく設計指針を獲得することができれば、高性能触媒の開発を効率化させることが可能です。

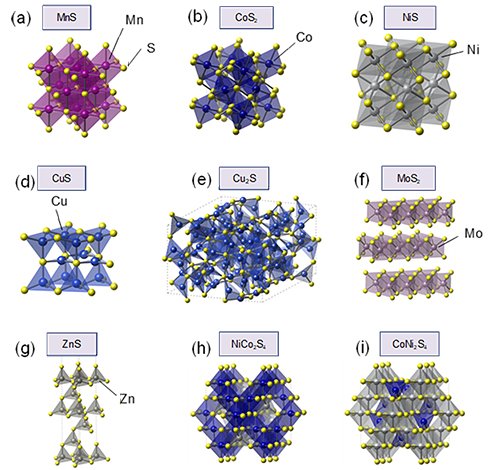

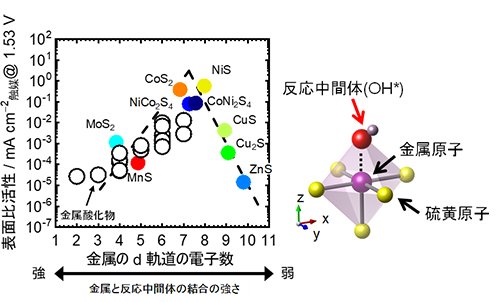

そこで我々の研究室では、Fig. 2に示すマンガン、コバルト、ニッケル、銅、モリブデン、亜鉛などを含む9種類の金属硫化物(MnS、CoS₂、NiS、CuS、Cu₂S、MoS₂、ZnS、NiCo₂S₄、CoNi₂S₄)を対象に、OERに対する触媒活性を系統的に評価しました。各触媒は水熱法などにより合成され、表面比活性を実験的に測定するとともに、密度汎関数理論(DFT)に基づく第一原理計算を用いて、触媒中の金属原子のd軌道に存在する電子数を算出しました。

|

|

| Fig. 2. | 本研究で調査した9種類の金属硫化物. (a) MnS, (b) CoS2, (c) NiS, (d) CuS, (e) Cu2S, (f) MoS2, (g) ZnS, (h) NiCo2S4 and (i) CoNi2S4. |

解析の結果、金属のd電子数と触媒活性の間に明確な相関が認められ、Fig. 3に示すように活性がd電子数に対して火山型プロットを描くことが明らかとなりました。これは、d電子数が少ない場合には反応中間体(OH*)との結合が強すぎて反応が阻害され、多すぎる場合には結合が弱すぎて中間体が不安定になるため、最適なd電子数(約7-8個)で最大の触媒活性が得られることを示しています。このような火山型の関係は金属酸化物では一部報告されていましたが、金属硫化物においては本研究が初めて体系的に示したものです。さらに、X線光電子分光法での分析により、触媒表面への吸着強度がd電子数と相関することも実証されました。

|

|

| Fig. 3. | 金属のd軌道の電子数とOERに対する触媒活性の関係. 既報[6]の金属酸化物のデータもプロット. |

本研究の成果は、金属硫化物触媒の設計においてd電子数を活性指標として用いることで、高性能触媒の合理的な探索が可能になることを示しています。それにより従来の試行錯誤的な材料探索から脱却し、効率的な触媒開発が実現されることで、研究開発の加速化が期待されます。

また、金属硫化物は地球上に豊富に存在する安価な元素から構成されており、資源制約の少ない持続可能な材料です。これにより、①化石資源依存からの脱却、②「Power to Gas」技術の推進による脱炭素社会の構築、③レアメタル使用量の削減といった社会的インパクトが期待されます[7]。

今後は、d電子数に基づく設計指針を他の化合物群(例:金属リン化物、金属窒化物)にも展開することで、触媒材料の汎用的な設計論の構築が可能です。一方で、触媒の長期耐久性に関する指標の確立も重要な課題です。高活性であっても耐久性が低ければ実用化には不十分であり、活性と耐久性の両面からの設計指針が求められます。これらの課題を克服することで、持続可能な水素社会の実現に向けた技術的基盤が大きく前進することが期待されます。

この成果の一部は,国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたものである。本研究の一部は東京科学大学のスーパーコンピュータTSUBAME4.0を利用して実施されました。

| 参考文献 | |

| [1] | Y. Sugawara, S. Sankar, S. Miyanishi, R. Illathvalappil, P. K. Gangadharan, H. Kuroki, G. M. Anilkumar and T. Yamaguchi, J. Chem. Eng. Jpn. 2023, 56, 2210195. |

| [2] | Y. Sugawara, K. Kamata, E. Hayashi, M. Itoh, Y. Hamasaki, T. Yamaguchi, ChemElectroChem 2021, 8, 4466-4471. |

| [3] | Y. Sugawara, S. Ueno, K. Kamata, T. Yamaguchi, ChemElectroChem 2022, 9, e202101679. |

| [4] | Y. Sugawara, K. Magofuku, T. Yamaguchi, Chem. Commun., 2025, 61, 8675-8678. |

| [5] | Y. Sugawara, Y. Nakase, G. M. Anilkumar, K. Kamata and T. Yamaguchi, Nanoscale Adv. 2025, 7, 456-466. |

| [6] | J. O. Bockris and T. Otagawa, J. Electrochem. Soc., 1984, 131, 290-302. |

| [7] | Y. Sugawara, T. Uchiyama, M. Shishkina, T. Yamaguchi, Catal. Sci. Technol. 2025, in press. |