最新の研究

- 2015.02.03

バイオテンプレート技術

ー生物らせん構造から電波を操る材料を創る1)ー

1.はじめに

材料化学の研究において、光学的、電気的、磁気的あるいは力学的な機能の発現を目的として、最適な分子・高分子やその組織化構造を設計するのが常である。分子の合成から始まり、例えば薄膜やコロイド状の分散液といったいわゆる材料に至るまで、そのプロセスは10ステップを超えることもしばしばだ。一方で、植物の葉や茎の表面あるいは断面にみられる組織のように、植物が「自己組織的」に作り上げる高次構造は、大変魅力的であり、人工的に作製した構造材料よりも、はるかに機能的に思える。また、植物種や部位によって、実に多様な構造がみられる。

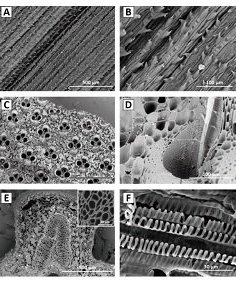

Fig. 1に示す植物組織は、表皮系の毛状突起(トライコーム)、基本組織系の柵状組織と海綿状組織、そして維管束系と分類される。この植物組織と分類は、小中学校の教材に記載されている。しかし、材料研究に携わるようになった今また見返すと、とても示唆的であり、研究のアイディアが満載であることに驚く2)。材料化学者が自然界のナノ・マイクロ構造をみると、様々な使い道が思い浮かぶのではないだろうか。

近年では、生物の巧妙な機能、例えば蓮の葉の撥水性、ヤモリの粘着性や蝶の発色性など、それら機能の起源となる構造や材料物性を抽出し、人工材料で模倣して高機能材料を開発するバイオミメティクスが注目されている3)。我々が提案するバイオテンプレートは、現代の微細加工技術を駆使しても量産が困難な3次元あるいは階層的な微細構造を多様な生物組織・構造を鋳型(テンプレート)に、金属、半導体、高分子など種々の機能材料に転写し、その微細構造に特異な機能開発を目標とする。これは、生物の魅せる"かたち"からのインスピレーションを重視し、既存の材料化学プロセスを駆使して"料理"する新しい材料科学研究の方法論を提示する4)。本稿では、自然界のマイクロスケールのらせん構造に着目したバイオテンプレート技術の成果を2つ紹介する。キーワードは、生物らせん構造から次々世代の高速大容量通信帯域の電磁波応答材料である。

2.植物組織にらせん構造

維管束植物の組織をSEM観察 すると、管状の通道組織である木部道管がみられる(Fig. 2A)。さらにこの道管には壁孔があり、らせん、網目、輪などの構造による規則的な模様が形成されている。この道管壁紋様は、伸縮性のある筒状の薄い一次細胞壁の内側にみられ、拡大成長が終わった死細胞によってできた二次細胞壁である。結晶性セルロースを主成分とし、非常にしなやかで機械的強度のある微細繊維である。

すると、管状の通道組織である木部道管がみられる(Fig. 2A)。さらにこの道管には壁孔があり、らせん、網目、輪などの構造による規則的な模様が形成されている。この道管壁紋様は、伸縮性のある筒状の薄い一次細胞壁の内側にみられ、拡大成長が終わった死細胞によってできた二次細胞壁である。結晶性セルロースを主成分とし、非常にしなやかで機械的強度のある微細繊維である。

我々は、らせん状繊維(らせん紋)のみを効率的に取り出せる植物として、食物のレンコンに注目した。実際に、蓮の地下茎(レンコン)や茎を切断すると、切断面から幾本ものらせん紋が白色繊維としてあらわれる。蓮のらせん紋は、切断されてしまう他の組織に対して、著しく機械的強度が高いことから、道管から容易に単離できる。この特徴から、ミャンマーやタイでは、蓮糸(はすいと)として、特産品の織布に使われている。

顕微鏡をのぞくと、美しい左巻きらせん構造を形成していることがわかる(Fig. 2B)。らせん直径は50-80 μm、ピッチは50-100 μm、長さは両切断面の引き離す距離に依存しており、数10 cmまで可能である。また、直径5 μm程度の単線が平均7本結束した多重らせん構造を有している。採取した蓮由来らせん紋の片末端を固定し、もう片方の末端に所定の荷重を加えることにより、バネ特性の評価を行った(Fig. 2C)。らせん紋は、荷重およそ10 mgが弾性限度となり、バネ定数は5 μN/mm程度であった。荷重の増加に伴い、急激な伸長がみられ、らせん形状は完全に伸びきってしまった(Fig. 2D)。残念ながら、現状の方法では、通道組織から分離すると、バネとしての弾性は損なわれることがわかった。しかし、このとき面白い知見も得た。伸びたこのらせん紋を水に浸漬したところ、数分のうちに元のらせん構造を回復したのである。自然界の仕組みには、いつも本当に驚く。

3.植物組織から金属マイクロコイルをつくる

維管束らせん紋は、我々が観 察した範囲において、すべて左巻きであった。またサイズは植物種や部位によって異なるが、いずれの場合も芯空間のある3次元らせん構造(空芯コイル構造)をもっている。この構造から、電磁石のような金属コイルへの応用を発想した。

察した範囲において、すべて左巻きであった。またサイズは植物種や部位によって異なるが、いずれの場合も芯空間のある3次元らせん構造(空芯コイル構造)をもっている。この構造から、電磁石のような金属コイルへの応用を発想した。

ファラデーは、空芯コイルに磁石を出し入れすると、コイルに電気が流れることを発見した(電磁誘導)(Fig. 3)。同時期にヘンリーは、電磁石を動力源とするベルを試作し、電源を切ったときに接点から火花が生じる現象から、コイルの逆起電力すなわち自己誘導を発見した。この2つの発見は、現在のエレクトロニクスを支える重要な技術として発展した。特に、ワイヤレス通信は、我々の日常生活や経済活動を支える社会基盤としての役割を担っている。

ひとつのコイルに印加した交流電流により発生した磁束の変化に応じて、隣り合う別のコイルが誘導電流を発生する。 こ のように、電磁誘導方式のワイヤレス通信技術は、「コイルが離れていても送電できること」を利用している。空間を伝搬するこの電磁波が電波である。これらの電波と共振する回路の周波数( f )は、インダクタンス(L、単位はヘンリー(H))およびキャパシタンス(C、単位はファラド(F))により、

こ のように、電磁誘導方式のワイヤレス通信技術は、「コイルが離れていても送電できること」を利用している。空間を伝搬するこの電磁波が電波である。これらの電波と共振する回路の周波数( f )は、インダクタンス(L、単位はヘンリー(H))およびキャパシタンス(C、単位はファラド(F))により、![]() と表される。コイルの場合、Lは、直径(D)、長さ(l)、巻き数(N)、真空透磁率(μ0)、および長岡係数(K)によって、

と表される。コイルの場合、Lは、直径(D)、長さ(l)、巻き数(N)、真空透磁率(μ0)、および長岡係数(K)によって、 ![]() と表される。この古典的な電磁気学の2式からわかるように、コイル形状を小さくすると応答する周波数は高くなる。微小コイルは、高周波帯域対応のデバイス開発に求められているのである。

と表される。この古典的な電磁気学の2式からわかるように、コイル形状を小さくすると応答する周波数は高くなる。微小コイルは、高周波帯域対応のデバイス開発に求められているのである。

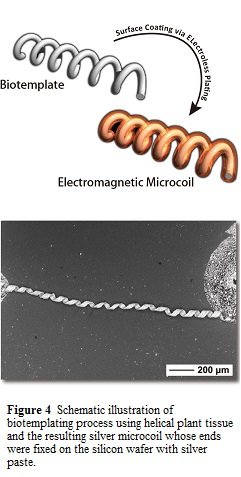

4.バイオテンプレートプロセスと電波吸収材料への展開

上述の背景から、蓮由来らせん紋をテンプレートとする金属マイクロコイルの作製プロセスを提案した5,6)。蓮の地下茎や茎を切断し、現れるらせん紋の両端を基板に固定し、基板ごとめっき浴に浸漬することでらせん紋表面を金属で被覆できる。めっき浴の選択により、目的とする金属のマイクロコイルを作製可能だ。 ここでは、電気伝導度の高い銀を用いた。SEM観察結果から、得られた銀マイクロコイルは、採取したらせん紋の空芯コイル構造を維持していることがわかった(Fig. 4)。別途行った断面観察から、銀のめっき厚はおよそ0.7 mmであった。

ここでは、電気伝導度の高い銀を用いた。SEM観察結果から、得られた銀マイクロコイルは、採取したらせん紋の空芯コイル構造を維持していることがわかった(Fig. 4)。別途行った断面観察から、銀のめっき厚はおよそ0.7 mmであった。

銀マイクロコイルの両端を導線に接続し、4端子法により電気伝導度評価を行ったところ、伝導度は106 S/cmであり、バルクの銀と同程度の高い伝導度を示すことを確認した。この銀マイクロコイルは、25ピコヘンリー(10-12ヘンリー)の極微小インダクタンスを示すこともわかった5)。LCR回路に搭載した場合、数100 GHzからテラヘルツ(THz)領域に及ぶ高周波・広帯域の電磁波応答が期待できる6)。しかし、この時点において、明瞭な高周波応答を得る充分量の銀マイクロコイルを作製できないプロセス上の問題に直面した。そこで、量産とさらには形状制御を可能にするあらたな対象を探索することとした。

5.らせん藻類スピルリナによる金属マイクロコイルの作製

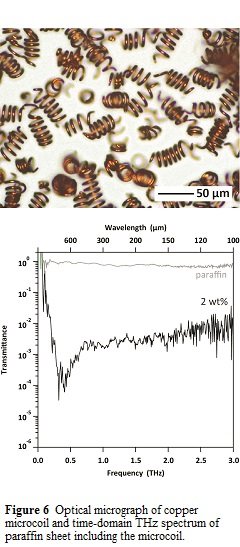

スピルリナはらせん紋と同様に空芯のあるらせん構造をもつ藍藻である。食品としての応用が古くから研究されていることから、人工培養用の培地や培養条件はすでに確立されている。 また、微生物のコンタミのない強アルカリ性培地により活発な増殖がみられる。さらには、国立環境研究所微生物系統保存施設のホームページ(http://mcc.nies.go.jp/)を見ると、8種類ほどの保存株が公開され、購入できる(!)。早速スピルリナの培養を始めたところ、1日に倍増するほどの増殖力があり、温度や照度によりらせんピッチが系統的に変化することがわかった。このスピルリナ表面への無電解めっきにより微小な電磁コイルを大量に作製できると考えた。予め組織固定を施したスピルリナを用い銅めっきしたところ、光学顕微鏡観察により、スピルリナ本来の形状をもち、金属銅に由来した光沢を示すマイクロコイルが得られたことがわかった(Fig. 5)。

また、微生物のコンタミのない強アルカリ性培地により活発な増殖がみられる。さらには、国立環境研究所微生物系統保存施設のホームページ(http://mcc.nies.go.jp/)を見ると、8種類ほどの保存株が公開され、購入できる(!)。早速スピルリナの培養を始めたところ、1日に倍増するほどの増殖力があり、温度や照度によりらせんピッチが系統的に変化することがわかった。このスピルリナ表面への無電解めっきにより微小な電磁コイルを大量に作製できると考えた。予め組織固定を施したスピルリナを用い銅めっきしたところ、光学顕微鏡観察により、スピルリナ本来の形状をもち、金属銅に由来した光沢を示すマイクロコイルが得られたことがわかった(Fig. 5)。

金属マイクロコイルの金属被覆膜厚をバルク金属と同程度の導電性を示すよう無電解めっきを行うと、電波に応答して電磁誘導特性を示す電磁コイルとしての機能が期待できる。それに加えて、スピルリナテンプレートは、培養中に予めらせん構造を制御できるため、系統的に構造因子の異なる金属マイクロコイルを作製できる特徴がある。電磁コイルの自己共振波長(λ)は、一般的にコイル断面円の円周Lに対してL/2 ≤ λ ≤ Lの範囲と予想できる。従って、スピルリナから作製した金属マイクロコイルの場合、Lはおよそ150 μmであるため、λは75~150 μm となり、周波数に換算すると0.6~1.3 THzに相当することがわかる。

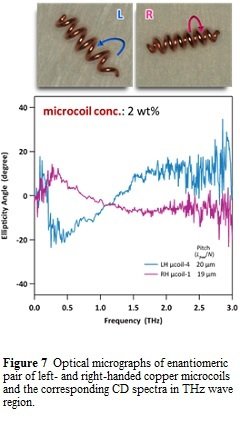

実際のテラヘルツ波への応答は、銅マイクロコイルをテラヘルツ帯域において透明なパラフィン中に等方的に分散し、シート状に加工したサンプルの透過率測定により行った(Fig. 6)。銅マイクロコイル含有量はわずか2 wt%であるが、0.5 THz以上の周波数において、透過率は0.01~0.1 %と非常に大きな透過ロスがみられた。別途測定した反射率は3 %であったことから、入射したテラヘルツ波の大半が、電磁コイルとして機能した銅マイクロコイルの自己共振により吸収されていると考察できる。また、コイルの巻き方向に応じたテラヘルツ円偏波応答も併せて確認されたことから(Fig. 7)、スピルリナのらせん構造に特異的な電磁波応答を示す量産可能なテラヘルツ帯の電磁コイルとしての展開が期待できる7)。

6.今後の展望

スピルリナ由来金属マイクロコイルの分散シートについて、遠赤外線・赤外線のより高周波領域における電磁波応答特性の検証を行っている。また、マトリックス中のコイルの配向制御に着手しており、非常に感度の高い円偏波応答が期待できる。現在は、スピルリナ自体や得られる金属マイクロコイルにおける、バネとしての力学特性評価に注目している。何故こんなにも美しいらせん構造を形成することができるのか、理解するための一助になるかもしれない。また、金属マイクロコイルが適切にバネとして機能するならば、あたらしい微小工学部品として期待できる。

バイオテンプレート技術は、対象とする生物構造の多様性、研究者の自由で柔軟な発想、学際分野の研究企画など、成熟した分野研究と全く異なる研究推進スタイルを要する。多様な生物の"かたち"に魅せられた感性をモチベーションに研究ストーリーを描く行為は、幼い頃の実験や観察にわくわくした気持ちと通じる。競争の激しい先端科学研究に従事する研究者が忘れつつある夏休みの自由研究のことを思い起こさせてくれる。その意味で、生物、化学、物理を横断する要素をもつ本研究は、小中高生の理科教材として活用できる8)。今後もバイオテンプレート研究のさらなる展開、そして方法論の普及活動と理科教材化を推進して行く予定である。

参考文献と脚注

1) 本研究は、ERATO彌田超集積材料プロジェクトのバイオテンプレートグループ(鎌田香織グループリーダー)の成果である。

2) Kamata, K., Akimoto, Y. Iyoda, T., Cellulose Commun., 20, 69 (2013).

3) 下村政嗣、次世代バイオミメティクス研究の最前線 生物多様性に学ぶ、バイオミメティクス研究会編集、シーエムシー出版、2011.

4)バイオテンプレート技術の普及活動として、2011年に企業研究者を中心とするバイオテンプレート研究会を設立し、講演会、勉強会、展示会活動を行っている。http://www.biotemplate.org/index.html

5) Kamata, K., Suzuki, S., Ohtsuka, M., Nakagawa, M., Iyoda, T., Yamada, A., Adv. Mater., 23, 5508 (2011).

6) 彌田智一、鎌田香織、山田厚、干渉型電波遮蔽または吸収体、特開2012-089785 (2012).

7) Kamata, K., Piao, Z., Iyoda, T. et al. : Scientific Reports 4, 4919 (2014).

8) ERATO彌田超集積材料プロジェクトは、平成25、26年度かながわサイエンスサマーなどを活用して、バイオテンプレート研究を題材とした体験教室の実施と理科教材化を進めている。