細胞の階層性とその進化

細胞システムの枠組み

すべての生物の基本単位は細胞です。細胞は細胞核をもつ真核細胞と、もたない原核細胞に分けられますが、どちらも遺伝情報はDNAゲノムにコードされており、mRNAに転写された後にリボゾームでタンパク質に翻訳されて機能を果たします。ゲノム情報は親から子に伝えられる垂直伝達の他に、ウィルスや転移因子を介して起こる水平伝達によっても伝わることがありますが、DNA->RNA->タンパク質というセントラルドグマの情報の流れは全ての細胞に普遍的な原理ということができます。

このような細胞観からすれば、原核細胞は単純な細胞であり、真核細胞は複雑な細胞です。これらの細胞は十数億年前の共通祖先から分かれた後は独自の進化を辿り、今となっては大きく異なる細胞となりました。従って、両方の細胞に共通性の高い細胞機能の研究は単純な原核細胞が便利ではありますが、基本的には別々の細胞システムとして扱われることが多いのです。しかし、細胞システムの起源や進化を追いかけていくと、少しそれとは異なる細胞観が見えてきます。原核細胞と真核細胞の相互関係から次項で考えてみましょう。

細胞共生と真核細胞

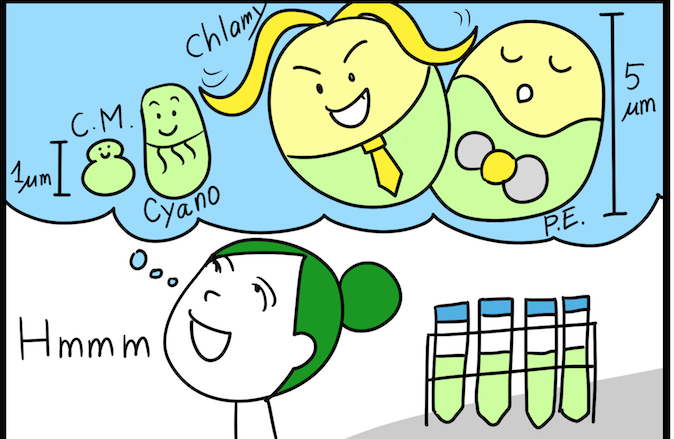

真核細胞の内部には多くのオルガネラが観察されますが、このうちミトコンドリアと葉緑体は、独立生活していたバクテリアが内部共生して生じたものであることが判っています。このことは、これらオルガネラがそれぞれ固有のゲノムを持ち、その配列からそれぞれの祖先となるバクテリアが特定されることによっています。葉緑体の祖先はシアノバクテリアですが、この細胞共生の際の宿主となったのは葉緑体を持たない真核細胞です。そして、その宿主となった真核細胞内には既にミトコンドリアがありました。

ミトコンドリアの祖先はαプロテオバクテリアです。一方で、細胞核の起源と考えられているのはアーキアの一種(アーキアはバクテリアとは異なる原核細胞の大分類群)であり、これも原核細胞です。つまり、原核細胞から真核細胞が進化したのは間違いありません。そして、現存する真核細胞の中に、ミトコンドリアあるいはその痕跡の見られないものは全く見つかりません。つまりこれは、アーキアが真核細胞へと進化したタイミングとミトコンドリアが成立したタイミングが非常に近い、あるいはアーキアとαプロテオバクテリアの共生により真核細胞が進化したと考える根拠となるものです。

ミトコンドリアや葉緑体は、私の目には殆どバクテリアのように見えます。真核細胞の中で自律性を失っていますが、それでもバクテリアとしての枠組みを見事に保っています。マメ科植物の根に生ずる根粒では、細胞内に根粒菌が共生して窒素固定をしています。また、多くの昆虫の体内には菌細胞があり、多くのバクテリアを共生させることでアミノ酸などの生合成に役立てています。これらの例は、真核細胞というのは本来的に内部に異種細胞を共生させる枠組みをもつ、原核細胞とは大きく異なる細胞システムであることを示しています。このような観察から私は、アーキアとバクテリアの共生を契機として、異種の細胞が共存する仕組みが進化したのである。その枠組みが遂には真核細胞という、複数の原核細胞を内含できる上位システムとして進化したのだろうと考えています。

ミトコンドリアや葉緑体では細胞共生の後、共生体ゲノムの遺伝情報が次々に核ゲノムに移動していきます。これは核がオルガネラを奴隷化するために遺伝子を取り上げたと見ることもできますが、オルガネラ側から言えば、遺伝情報を安全な核に預け(アップロードし)、必要な時に情報を取りにいく(ダウンロードする)と考えることができます。この後者の考えは「クラウドゲノム」として別の機会(JT生命誌研究館・生命誌ジャーナル)に述べましたが、上位の統合システムができてくると、そこに情報が吸い上げられて集中管理されるようになるのは、システム進化の基本的な性質のように見えます。

原核細胞の作られ方

原核細胞の相互作用により真核細胞が生まれました。従って、その間の進化を考えていけば真核細胞の枠組みも判りそうです。しかし、原核細胞の前にはどんな細胞があったのかが判らないと、その進化を想像することは困難です。あるいは原核細胞の前には何もなく、原核細胞は無生物から一気に創出されたのでしょうか。これは生命の起源に関わる問題です。

生命の起源に関する議論では、DNAゲノムをもつ以前の段階に、RNAが遺伝情報を担っていた時代があるのではないかという説が盛んです。DNAは遺伝情報を安定に保持することができますが、自身では化学反応を触媒することができません。これに対してRNAは遺伝情報を保持する能力と、反応を触媒する能力の両方を兼ね備えていますから、より単純な生物システムとしてはRNAを主役とした方が考え易いということです。このような生物の段階のことをRNAワールドと言います。

RNAワールドの生物とはどのような姿をしていたのでしょう。現在の細胞の中にその姿を探すとすると、これはリボゾームのイメージに近いものと思われます。自己増殖するリボゾーム。。。何を馬鹿なこと、とも思われるのですが、リボゾームは大型のRNAに多くのタンパク質が結合した姿をしています。これを複製するためには、自分と同じRNAとタンパク質を合成しなければなりませんが、このタンパク質合成とは現在のリボゾームの機能に他なりません。RNAの複製はもちろんDNAゲノムの助けがなければできませんが、以前はそうでなかったと考えることができるかもしれません。

もう少し生物らしい例としては、大腸菌に感染するQβというバクテリオファージがあります。これもRNAに幾つかのタンパク質が結合したものですが、こちらはRNAを複製する酵素を自前で持つ代わりに、タンパク質の合成は宿主リボゾームに任せて自己複製を行います。リボゾームと合体させてやれば、何だかRNAワールドの生物ができて良さそうな気もしてきますね。

このようなRNAの生き物を想定できるのならば、そこから先の原核細胞へ続くシナリオを想像することができます。当初はこのような自己複製する生き物が、限られた区画(膜で囲われた部屋であったか、軽石の中の泡だったか、ここでは議論しません)の中で増殖していたと考えます。DNAという性能の良い記憶媒体が後に登場し、安全かつ便利に情報を保存できるために次第にそちらに遺伝情報が移行し、同居するRNA生物達が共有する「ゲノム」へと進化していきます。ここで起きたと想定している情報の移行は、上記の真核細胞でも見られたクラウドゲノムと同じことと考えられます。便利に使っているつもりが、いつのまにか上位階層の進化を呼び出してしまったのではないでしょうか。

ここに書いたようなことが実際に起きたのか、検証することは簡単ではありませんし、私は進化を専門とする研究者でもありません。問題は、現在の細胞がどのような論理構造で機能しているかであり、それをモデル化するには、細胞がどのように進化してきたかを知ることが重要と考えています。これが「進化細胞生物学」として提唱している考え方です。

ここまでは複雑な細胞が、その前の段階の生物からどのように進化したかを考えてきましたが、次項では逆に、時間の流れにそって整理してみることにします。

細胞進化のジェネレーション

生物が無生物から創出されたことに疑いはありませんが、その際のシナリオにも数多くの考え方があります。いずれにせよ、生命を作る材料が合成されるためには、原動力となる自由エネルギーが供給される必要があります。このような、自由エネルギーが湧き出す場所(実際に見つかっています)があれば、散逸構造的な複雑な構造も形成されて不思議はないでしょう。ただ、このような構造体は自由エネルギーが途絶えれば消えてしまうものであり、生物としての性質をもつものではありません。生命の定義としては、代謝、自己複製、区画の3条件がよく挙げられますが、この段階には代謝だけが存在しました。

次の段階として、代謝反応の上にRNAレプリコン(自己複製するユニット)を考えます。これがRNAワールドであり、定義からしても生命の起源に対応するのでしょう。この段階が進化するまでに、どのようなステップを経ていったのかは(私には)判りません。しかし、このRNAの生き物は自己複製能をもち、代謝反応をコントロールするのと同時に、状況を判断して自己複製を自身でコントロールする能力を持っていたはずです。代謝反応から階層が一つ上がってできた、第一世代の生命体といえるでしょう。

RNAワールドからDNAゲノムが生じ、原核細胞ができていく流れは上に書きました。この原核細胞が第二世代の生命体で、また階層が一つ上がっています。そして、原核細胞から真核細胞ができていく際に更に上の階層が創出され、第三世代の生命体が進化してきたと考えます。ある階層の生命体が共生的に発展進化し、便宜的な理由からクラウド化された共有メモリー(データベース)を作っていきます。これがある時点(臨界点)を境に自律性を獲得し、元あった階層を支配する形で上位階層となり、生命体が次世代へと進化していきます。

階層性の及ぼす影響

ここに書いたようなことが実際に起きたのかどうか、何も確かなことは判りません。問題は、このような階層性を考えることにより、細胞の作動原理がよく説明できるのかどうかということです。ここではさらに、階層性という概念についても見直してみることにします。

第二世代の生命体である原核細胞を考えると、システムは3つの階層から成り立っています。階層構造の最下層は生体エネルギー獲得を目的とした代謝反応であり、従属栄養細菌であれば解糖系やTCA回路・電子伝達系、光合成細菌であれば光合成明反応がこれにあたります。これらは本来は化学反応系であり、自由エネルギーを解放する方向に流れていくだけなのですが、細胞内では野方図ではなく、必要に応じて起こるように制御されています。

その次の階層にはRNAワールドのレプリコンが入ります。強引にここではリボゾームを想定し、DNAゲノムの力を借りて自己増殖していると考えてみましょう。これは第一世代の生命体ですので、下位階層のエネルギー代謝をコントロールして必要な生体エネルギー(ATP)を獲得すると同時に、これを使ってアミノ酸や核酸(ビルディングブロック)を必要に応じて生合成した上で、自己を複製するかどうかを判断し、複製していきます。

この際に非常に重要になるのが「判断」というプロセスです。例えば、何種類ものビルディングブロックが複製に必要であるとしましょう。また、レプリコンの複製は中途で止めてしまえば失敗ですから、最後まで貫徹することが絶対条件です。そうすると、複製を完了するのに必要なビルディングブロックは、複製を開始する時点でどれも不足なく確保しておく必要があります。特に、複製の最後の段階にのみ必要な材料でもあれば、それをチェックしてから複製を開始するのは簡単ではありません。複製酵素が基質を認識するようなことではなく、状況判断を的確に把握した上での「意思決定」が必要と考えた方が良いのでしょう。

この意思決定の基準は、化学反応のように一義的に決まるのではなく、状況にあわせて変わりうる(変えうる)性質を持っています。ビルディングブロックが足らなくても、複製にGOサインを出すことも自由ですが、それでは生命体は自滅してしまいます。一方で、十分すぎるビルディングブロックがありながら複製を始めない場合には、他のレプリコンに材料を使われてしまって生存競争には負けてしまうことでしょう。材料の供給が安定保証される環境であれば、必要最低限のレベルに達した段階で複製を開始して十分でしょうし、材料確保に予測できない変動がある環境では、余程の余裕を持ってからGOサインを出す方が安全です。このような性質は一意的に決まるものではなく、それぞれの生物の経て来た経験値に依存してデザインされるべきものです。

このような経験に依存した性質は、生物系に特徴的な現象としてよく観察されています。栄養飢餓のような環境変化に応じて細胞が増殖や分化を決定する場合には、生物種により大きな差異がみられますし、微妙な条件の違いでも大きく影響を与えることが多いのです。これはまさに階層性による性質であり、第一世代の生命体であっても、同様の性質がそこから派生するのだと考えることができます。

第二世代の原核細胞であれば、この上にDNAゲノムレベルの階層(第三階層)が重なります。生物学的には、DNAゲノムの複製は細胞分裂とセットで起こり、細胞周期を構成しています。これが細胞の増殖(Proliferation)です。これに対してリボゾームの増殖は、細胞質の拡大として観察されますので、細胞の生長(Growth)に対応するものです。増殖と生長の関係性については古くから膨大な議論がなされてきましたが、このような階層性の観点からすれば容易に理解することが可能となります。

DNAゲノムを中心とした第三階層についても、その複製サイクル(=細胞周期)を廻すかどうかの意思は下位階層の状況と独立して決めることができます。しかし、そこから起きる結果には縛られますから「経験」を取り込む仕組みが必要となるのです。このように、階層を重ねるごとに「経験値」の要素が入りますから、非生物的な決定論で生命体の意思決定が判らないのは当然ということになります。生物はいろいろな経験を積み、試行錯誤の結果として、いかに意思決定するかを決めてきたのだと思います。そして、そこから生物の多様性が生まれる余地が生じたとも考えることができます。

物理学・化学・生物学

物理学や化学では、多くの法則や原理に基づいて自然現象が説明され、さらに未来の予測や応用に向けた研究がなされてきました。そして、量子力学やニュートン力学、相対性理論などに基づいて、素粒子から宇宙までが詳細に理解されていることには驚くばかりです。しかし、これら分野に比べて生物学では、それを構成する分子の性質が詳細に判ってきたにもかかわらず、生物に固有な多くの性質をまだ説明することができていません。ここに私の、生物システムに内在する階層性を理解することで、多くの謎を解く鍵にならないかと考える理由があります。

生物の進化では複雑化が起きていますが、それは単なる複雑化ではなく、ここで議論してきたような階層性の創出を含む複雑化でした。物理学ではスケールの違いにより別の法則がなりたつことがありますが、細胞のどの階層であっても、そこで通用する物理化学的な法則性は同じものなのでしょう。しかし、生物学の中でも別階層の研究をしている研究者、代謝化学、RNA学、ゲノム学、真核細胞生物学などの研究はそれぞれ別個の分野として発展しており、それぞれが異なる論理体系で研究をしています。これは異なる階層がどのような論理によって連結されているか、重層的な実体として細胞が機能しているかの理解が足らないことを意味しているのではないでしょうか。今後の生物学の研究では、何とかしてこの階層間をつなぐルールを見つけ出すことが大きな課題であると考えています。